A infância – Maria Lindenberg

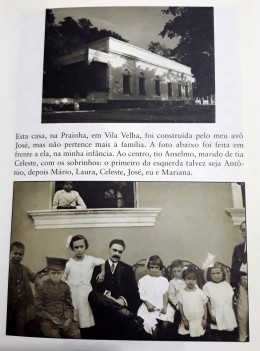

A casa ainda existente, na Prainha, em Vila Velha, foi construída pelo avô da Maria Lindenberg

A casa ainda existente, na Prainha, em Vila Velha, foi construída pelo avô da Maria Lindenberg

Eu fui trazida ao mundo pelas mãos de um parteira, às 6h e 30min da manhã de 6 de abril de 1917, uma sexta-feira da paixão, em Vila Velha, lugar tranquilo e arborizado com castanheiras que enfileiradas ao longo de ruas sem calçamento, criavam uma paisagem bastante acolhedora. Uma única linha de bonde se estendia até um lugar chamado Paul - à beira da Baia de Vitória - para deixar os passageiros com destino à capital. Lá eles embarcavam em botes e lanchas que os esperavam ancorados em um trapiche de madeira.

A cidade era perfeita para crianças: sossegada e amistosa, com espaço de sobra para brincadeiras e travessuras. As casas, despretensiosas em sua maioria, tinham jardim com canteiros coloridos e quintal com árvores frutíferas. Como se flores e frutas não bastassem, havia maravilha das maravilhas, os banhos de mar na Praia da Costa. Meus primos, meus irmãos e eu também frequentávamos a Prainha em frente à casa de uma das irmãs de mamãe; era apenas uma pequena faixa imprensada entre o mar e a rua, mas como me parecia imensa! Ali, entre um mergulho e outro, nós construíamos castelos, usando uma mistura de água e areia, cuidadosamente pingada, gota a gota, da ponta dos nossos dedos. Depois, vinha uma fome irresistível de ostras. Elas estavam bem à mão, esperando serem quebradas e chupadas por nós diretamente nas pedras, temperadas com limão. Uma gostosura. Eu adorava.

Infelizmente, não sei o gosto das apetitosas castanhas que atapetavam o chão das ruas, pois mamãe não me deixava come-las. "Dão cãibra de sangue", ela afirmava categórica, sem jamais explicar a apavorante e misteriosa doença.

Meu pai morreu de tuberculose nos rins com apenas 42 anos. Eu era muito novinha, acabara de fazer 5 anos e, portanto, minhas recordações dele são imprecisas. Sei que cultivava um bigode, tinha corpo magro e altura mediana. Era um comerciante bem sucedido, o maior da região, dono de uma enorme casa de secos e molhados, onde se vendia, dos brasileiríssimos café, feijão e cachaça até cristais, cambraias e porcelanas, mercadorias importadas da Europa. Os fregueses, seguindo o costume da época, pagavam as compras no final de cada mês e todas as famílias tinham um caderno no qual suas despesas eram cuidadosamente anotadas: dia tal, tantos quilos de carne seca; dia tal, um saco de açúcar e, assim tudo ia sendo especificado para não haver nenhum engano. Era uma escrituração muito profissional, um trabalho cuidadoso para garantir o bom relacionamento entre o vendedor e os compradores. Quando o cliente pagava em dia, ganhava uma lembrança de acordo com o montante gasto naquele mês. O mimo podia ser uma lata de goiabada ou uma compota de pêssegos ou algo mais caro. Seu Nico era um homem de visão e um pai cuidadoso que fazia questão de ter os filhos em bons colégios do Rio: para Nietta, o Sacre-Coeur no Alto da Boa Vista; para Eugênio, o Anglo-Americano, na Avenida Niemeyer. Todos os meses, ele depositava na Caixa Econômica uma quantia em nome de cada um de nós, para quando atingíssemos a maioridade. Ele também colocava moedinhas no meu cofre, um carinho que me enchia de orgulho. Papai era uma pessoa moderna, daquelas que contratavam um profissional para retratar os filhos. Ele escrevia bem, com letra elegante e regular, como atesta uma carta enviada ao Rio para Nietta em junho de 1920, mandando-lhe notícias da família e comentando o progresso escolar de Eugênio, depois de ter sido repreendido pelas más notas. Na carta, ele também descreve, em bom estilo, o conturbado cenário político do estado:

"(...) Escreveram-te de Vitória dizendo que a Capital parecia um cemitério, que as famílias fugiam apavoradas, etc. Não te mentiram. Houve realmente um forte ataque ao Palácio do Governo, principiando o bombardeio às 5 e meia da tarde, terminando no dia seguinte. O Palácio nada sofreu por estar muito prevenido, correspondendo ao fogo a balas e bombas. Dizem que morreram algum soldados, outros que não. O que posso afirmar é que foi uma cousa terrível, parecia que as casas desabavam, tal o estampido das bombas. Felizmente o Presidente da República mandou que o Batalhão daqui desarmasse a polícia revoltada e que fizesse o policiamento de Vitória. Parece que o Jerônimo desta vez perdeu o salto, ficando na presidência o Nestor. Se assim for, foi uma vez Jerônimo, politicamente falando. (...)Termino enviando a benção, teu pai Queiróz."

Nossa casa se abastecia apenas com as mercadorias da venda. Lojas como a de papai eram chamadas assim. Nós também tínhamos um caderno controlador. Mamãe escolhia o que lhe agradava — coisas como aparelhos de porcelana e enfeites de cristal —, e papai anotava tudo com cuidado. Ele não vendia artigos de perfumaria nem aviamentos para vestidos; para comprá-los, mamãe ia a Vitória, aproveitando a viagem para distrair-se na capital. Eu desejava acompanhá-la, mas nunca fui convidada.

Ela era bastante vaidosa e não saía de casa sem estar impecável. Quando, por algum motivo, não ficava pronta a tempo de pegar o bonde, debruçava-se na janela e gritava para o motorneiro: "Espere um momentinho que eu não demoro!" E o homem esperava. Ela subia, sentava-se e agradecia a paciência dos passageiros. A viagem prosseguia sem a menor reclamação. Bons tempos aqueles, quando a pressa era uma exceção e não a regra!

Mamãe era muito severa e me trazia no cortado, acredito que com a melhor das intenções. A sua rigidez me aborrecia tanto que eu pensava: "Se eu não casar até os dezoito anos, vou entrar para um convento e ser freira."

Nós éramos uma família de cinco filhos: Eugênio era o mais velho, depois vinha Nietta, com uma diferença de onze anos em relação a mim. Ela era minha ídala. No Sacre-Coeur de Jesus, do Rio, um colégio dirigido por freiras francesas, aprendeu a redigir melhor em francês do que em português. Depois de Nietta, Darcy, Mario e, por último, eu. Entre os meninos, Darcy era o meu preferido. Ele era lindo e muito carinhoso comigo. Mario, toda vez que passava por mim, me dava um cascudo na cabeça. Eu atribuía essa malvadeza à ciumeira por ter perdido o posto de caçula e me defendia gritando por socorro: "Mamãe, vem ver Mairo!" Ela o repreendia: "Não intica com a sua irmã" É isto mesmo, o verbo era inticar e eu chamava Mario de Mairo. Hoje, é Mario quem me restou, e nós nos amamos muito. Meu respeito por Eugênio começou depois da morte de papai quando mamãe nos informou que, daquele momento em diante, ele era o chefe da família. Voltar para Vitória e abandonar os estudos aos 17 anos para assumir o comando da venda foi um grande sacrifício. Sem nada entender de comércio, pois papai nunca o deixara ajudar na loja, ele virou o nosso provedor. Tornou-se extremamente responsável e muito preocupado conosco. Só pensou em si próprio quando viu os meninos encaminhados e só se casou depois de nós todos casados. Como comerciante, ele manteve Darcy no Colégio Militar de Realengo e Mario, primeiramente, no Colégio dos Maristas, e, depois, na Escola Politécnica do Largo do São Francisco, no Rio. O ingresso de Mario nessa prestigiosa instituição foi um feito e tanto, já que ele não havia, sequer, frequentado um preparatório. Como um bom Queiróz, ele era estudioso.

Além do nosso pequeno núcleo, havia, também, tias e primos que moravam perto. Pelo lado materno, as tias eram três: Celeste, Nenen e Senhora. Tia Celeste, a mais bonita, mulher de um rico comerciante português, não tinha filhos; tia Nenen era mãe de seis crianças, enquanto que tia Senhora, muito minha amiga, possuía cinco. Na família de papai, eu tinha um contato estreito com sua irmã Chiquinha, paixão da minha infância. Foi a quem mais amei em pequena e, para minha grande felicidade, essa afeição era retribuída na mesma medida. Eu a achava o máximo e também gostava muito do seu marido, tio Alexandrino, meu padrinho, dono de um bar chamado Ponto Chic, cujos doces eram feitos por ela. O casal não tinha filhos e me amava como se eu fosse a continuação de seu sangue. Eu adorava ir para a casa deles e me encarrapitar no alto de um pé de carambola com Maria Queiróz, minha única prima paterna viva, agora com 92 anos. Nós nos enganchávamos em um galho e nos púnhamos a cantar o dia inteiro. Cantávamos sem parar. Era a nossa brincadeira favorita. Maria veio a casar com o irmão da mulher de Eugênio, uma coincidência que mostra como o mundo é pequeno.

Se Maria Queiroz era minha companheira de cantoria, nos banhos de mar na Praia da Costa, os parceiros eram outros: meus primos maternos e suas mães. O ponto de encontro era lá em casa. O bando saía cedo, e a caminhada até a praia era feita à luz de vela por causa da escuridão. A alternativa era ir de carro, mas nós só andávamos de bonde e não havia linha naquela direção. Portanto, só nos restavam as pernas. O percurso era longo, mas divertido. As mães, protegidas por amplos chapéus, iluminavam o caminho, e nós, crianças, seguíamos rindo e brincando. Nós todos usávamos grossas roupas de banho, feitas de uma fazenda encorpada como a que, hoje, serve para confeccionar blue jeans. Nossos maiôs tinham mangas compridas e calções até o joelho, amarradas com um cadarço branco. Fazia parte do traje esportivo, uma saia presa à cintura para esconder o corpo de olhos intrusos. Pessoas de bem não iam ao banho vestidas de outra maneira. Mamãe e as tias ainda usavam um longo roupão. Era obrigatório calçar uns sapatinhos de borracha, para proteger os pés das plantas rasteiras e espinhentas que cobriam o chão. O encontro com o mar acontecia muito cedo, entre gritos e exclamações de alegria. O melhor de tudo era pegar ondas onde elas quebravam, na chamada arrebentação. Nossa diversão terminava ainda no escuro, e nós voltávamos para casa antes do nascer do Sol, pois era sabido que banhos de mar e luz solar não combinavam, já que a beleza estava em ter uma pele alva e macia, e, não, esturricada e escura.

Havia uma outra coisa tão apreciada quanto a natação na Praia da Costa: lanchar em casa de tia Celeste, nossa tia mais rica. Muito bem casada, apaixonadíssima pelo marido, tio Anselmo, ela gostava de receber os sobrinhos para o que, então, era chamado de merenda. Merendar em sua casa era um acontecimento. A mesa era posta em dois horários: o primeiro para as crianças e o segundo para os adultos, aí incluídos Nietta e Eugênio, já mocinhos. Nós seguíamos um ritual obrigatório: o de sentarmos sempre no mesmo lugar. Tia Celeste abria um pão francês, passava manteiga e colocava as duas metades em nossos pratos, ao lado de uma xícara de café com leite. Mario, muito irrequieto — menino da pá virada, segundo um dito da época —, conseguia entrar na sala antes de todos, para medir os pedaços de pão e pôr os dois maiores em seu prato. Sendo um travesso assumido, em muitas oportunidades levou a culpa pelas traquinagens de Darcy, que era sonso. Nossa prima Celestinha constantemente o acompanhava em seus malfeitos, mas não tinha vez no caso dos pães. Lembro-me de que merendávamos todos arrumadinhos; aliás, nós sempre nos vestíamos para as refeições, mesmo em casa. Ninguém se sentava à mesa assim à vontade como hoje. Quando assisto a filmes ingleses e vejo aquelas crianças comendo penteadas e limpinhas, penso em minha infância. Nós éramos tal qual elas.

Falar em tia Celeste é também falar nas férias. Quando as aulas terminavam, nós íamos veranear em sua casa. Era um imóvel imenso que tinha pertencido aos meus avós maternos. Depois da morte deles, tio Anselmo comprou a parte das outras três herdeiras — mamãe, tia Senhora e tia Nenen — e ficou com a casa toda para ele e tia Celeste.

Eram dias maravilhosos e aproveitados ao máximo. Tia Celeste mostrava-se muito severa conosco, mas, também, muito boa. Hoje, eu compreendo como devia ser trabalhoso para quem não tinha filhos aguentar aquela sobrinhada toda. O único senão de nossa estada acontecia na hora das refeições porque, naquele tempo, criança comia o que lhe serviam. Não havia isso de escolher. Não havia não gosto e não quero. Tia Celeste nos dava muitas verduras e legumes, afirmando, categórica, que eram indispensáveis para uma boa saúde. Tínhamos que comê-los sem reclamar. Entretanto, para Mario, um certo dia da semana era especialmente terrível: o dia do quiabo. O coitadinho tinha horror a tal quitute e ia, disfarçadamente, colocando, no bolso do paletó, tantos quanto podia, deixando o casaco cheio de gosma. Para compensar as hortaliças, nós bebíamos vinho em todas as refeições. Vinho misturado com água e açúcar é claro, mas, nem por isso, menos vinho. Tio Anselmo dizia que era hábito das crianças portuguesas tomá-lo dessa maneira e que não nos faria mal imitá-las. Ele gostava muito de seus sobrinhos brasileiros, porém Nietta era a sua preferida. Tio Anselmo foi um ótimo marido, cunhado e tio; uma esplêndida pessoa em todos os sentidos. Banhos de mar na praia em frente à casa de tia Celeste tinham um custo: catar os caracóis que, segundo ela, matavam as suas violetas. Ficara estabelecido que mergulhos só depois de livrarmos as flores da praga. Assim, nós nos amávamos zelosamente aos vários canteiros e catávamos todos os buzos, mesmo os mais escondidos. Nenhum escapava dos nossos olhos de lince. Dias depois do extermínio, não sei como, lá surgiam mais caracóis para aterrorizar as pobres violetas. Acho que esses moluscos são indestrutíveis.

Uma última lembrança ligada à tia Celeste e à sua bela casa: as lindas cadeiras douradas da sala de visitas, que só podia ser aberta em ocasiões especiais. Elas me fascinavam pela suntuosidade. Em minha ingenuidade, aquele ouro todo mostrava bem a importância e riqueza dos donos.

As outras irmãs de mamãe não possuíam cadeiras douradas. Tia Nenen e tia Senhora eram viúvas e, por isso, viviam de modo mais modesto. A primeira recebia hóspedes e a segunda era telegrafista. Com o passar do tempo, tia Senhora adquiriu o horroroso hábito de se comunicar com seu filho, Mano, através do Código Morse piando desejava manter determinado assunto longe do conhecimento alheio. Era irritante; todos na sala, e os dois batucando suas conversas secretas no tampo das mesas ou no braço das cadeiras.

Assim, com banhos de mar, cantorias e veraneios, a infância ia passando alegre. Um acontecimento me faz rir até hoje: o circo montado por Darcy e Mario, no quintal lá de casa. Tudo começou quando um circo de verdade se apresentou em Vila Velha com grande sucesso. Os meninos, entusiasmados com o espetáculo, resolveram produzir um do mesmo calibre e convocaram, como auxiliares, Milton, criado por tia Chiquinha e os filhos do nosso médico, Dr. Mário Aguirre, Gildo e João Luiz. Nosso quintal era bastante grande e comportava fantasias. Alem disso, papai, sempre procurando dar aos filhos o máximo em saúde física e mental, tinha mandado instalar aparelhos de ginástica parecidíssimos com a parafernália do circo. Havia barra, trapézio, argola e mais alguns cujos nomes não me recordo. Usando de muita imaginação, a garotada riscou um círculo na terra — o picadeiro — rodeou-o com cadeiras e, para criar a ilusão de uma lona em torno de arquibancadas, improvisou um anteparo com sacos apanhados na venda. O importante era haver uma atmosfera circense. Muito meticulosos, os meninos se preocupavam com detalhes e não se esqueceram da caixa na qual os trapezistas e equilibristas pisavam antes de se exibir. Ignorando qual o seu conteúdo e serventia, apenas sabendo que dentro dela havia algo branco — trigo? Talco? — eles pegaram um pouco de areia e encheram um caixote de madeira, que acondicionara latas de compota na venda. Tudo no maior capricho. A caixa do circo de Vila Velha continha pó de giz para impedir escorregadelas e quedas dos artistas. Infelizmente, a areia do circo doméstico só servia para facilitar os tombos dos nossos acrobatas amadores. As sessões noturnas — para permitir o comparecimento da platéia de pais e parentes — exigiam iluminação e, na falta de lampiões, lanternas foram estrategicamente penduradas nas árvores. Em tudo, os meninos procuravam copiar um circo de verdade e, não é de admirar que, então, cobrassem entradas; para eles, a arte apresentada no quintal era merecedora de recompensa. A arte talvez não, porém, o esforço e a criatividade, seguramente que sim e, como recompensa, os adultos compravam os ingressos sem pestanejar.

Cada um de nós tinha a sua participação no espetáculo determinada por suas declaradas habilidades. Minha memória já não lembra quem fazia o quê; só me recordo de Mario atuando como equilibrista. Na falta da grande bola azul com estrelas douradas utilizada pelo malabarista do circo visitante, meu irmão exibiu-se em cima de uma manilha, uma tubulação de água que ele corajosamente rolava pra lá e pra cá. Nosso artista sorria orgulhoso de sua perícia, sem se importar com os escorregões causados pela areia grudada na sola dos seus sapatos. O importante era receber os aplausos daquela platéia entusiasmada. Foi um número de encher os olhos, e nele pensei, durante muito tempo, como algo admirável.

Eu e Maria Pequena, minha irmã de criação, também fizemos boa figura: eu como cantora - acho que meninos não viam, para mim, outra opção - e ela como A bala humana. Não me fiz de rogada quando me tocou ocupar o centro do picadeiro. Iluminada por duas lanternas, ataquei uma canção que dizia: "Na solidão do deserto, meu peito coberto de tanto terror; quando tu estavas comigo, encaravas o perigo e falavas de amor". Não me recordo do final da canção e nem sei onde ou como a aprendi. Na glória dos meus 5 anos, desconhecia-lhe o significado, detalhe irrelevante que não me impediu de cantá-la com alma e coração e de ser delirantemente aplaudida.

A apresentação de Maria Pequena, carinhosamente chamada de Maria Perereca, foi bem mais dramática do que a minha incursão pelo deserto e igualmente merecedora de palmas calorosas. Miudinha, como o apelido indica, ela foi lançada de um menino para outro, jogada dos braços de um para os braços do seguinte, numa perigosa ciranda, seguida pelos olhos desesperados de Dindinha, sua mãe. Aqueles vôos certamente a machucaram, mas ela resistiu aos solavancos com bravura, apesar de ser ainda mais nova do que eu. Talvez seu estoicismo resultasse da alegria de participar de um evento tão magnífico. Quando o circo fechou depois de umas apresentações, fez-se um rateio do dinheiro arrecadado com as entradas; o meu cachê pela cantoria foi de apenas um tostão, a menor moeda em circulação no país. Maria Pequena nada recebeu. Os meninos tiveram a indignidade de nos passarem a perna nos lucros. Não me lembro de ter reclamado e nem sei se me dei conta da injustiça. Eu era, e ainda sou, uma pessoa crédula e fácil de ser enganada. Creio em tudo o que me dizem; jamais duvido das pessoas e sempre acho que falam a verdade. Um exemplo disso é a história do sumiço da minha chupeta. Mamãe garantiu tê-la dado ao peru que morava no quintal. Eu acreditei piamente na explicação e andei atrás do bicho o dia inteiro pedindo-lhe a chupeta de volta. Portanto, no caso do circo, devo ter acatado os argumentos para o minguado pagamento e embolsado o tostão feliz da vida.

Minha simplicidade era sem limites. Quando soube de uma antiga proposta feita, a papai, por Dr. Aguirre, aceitei-a tranquila. O doutor era muito nosso amigo, e as relações entre as duas famílias ultrapassavam àquelas entre médicos e pacientes. Contaram-me que a sra. Aguirre e mamãe tinham ficado grávidas numa mesma época. Dr. Aguirre queria uma menina, mas quem nasceu foi Oswaldo, dois dias antes de mim. Muito brincalhão, o doutor propusera uma troca de filhos: ele entregaria Oswaldo e mais uma lata de goiabada contra a recém-nascida Maria Antonietta, alegando que uma filha, em nosso clã, era mais do que suficiente. Essa história, contada em prosa e verso durante anos, nunca me soou absurda e me proporcionou muito orgulho.

A vida pacata de Vila Velha ficava animada quando o Cinema Ceci exibia sua coleção de filmes mudos. Um pianista se encarregava de abrilhantar a projeção, tocando partituras que expressassem as emoções manifestadas pelos atores. Músicas saltitantes para cenas engraçadas; músicas tristes para momentos lacrimosos. O nosso belo Ceci limitava-se ao essencial: sala, tela e piano. As cadeiras eram levadas pelos próprios espectadores, bem antes do início da sessão. Para evitar que um descuidado se aboletasse onde não devia, todos os assentos eram cuidadosamente etiquetados com o sobrenome dos donos. Os frequentadores assíduos conheciam bem a sala e sabiam onde posicionar suas cadeiras para assistirem ao espetáculo, sem o aborrecimento de várias cabeças dificultando-lhes a visão.

O filme do dia era anunciado através de cartazes conduzidos por voluntários em troca de entradas gratuitas. Esses propagandistas iam pelas ruas apregoando a atração em altas vozes. Lembro-me particularmente da vez em que Mario e Darcy passaram horas e horas se esgoelando entusiasmados: "É hoje, no Ceci! É hoje no Ceci! Belíssimo drama em cinco atos: 'O Cavaleiro da Lua'. Não percam! Não percam!" No fim da jornada, tiveram a imensa satisfação de entrarem sem pagar. Eu não podia participar desse tipo de aventura, mas a minha pouca idade me garantia não só a gratuidade, como voltar do cinema no colo de papai. Só ele e mamãe compravam ingressos. Era uma diversão barata.

Minha infância foi bastante prazerosa e sempre animada pelas travessuras desses meus irmãos. Eu mesma era muito obediente e não tinha a audácia para romper as normas estabelecidas. Apenas na adolescência, criei coragem de ousar. Em pequena, eu era somente espectadora das peraltices dos meninos, menos em relação aos baiacus. Nós apanhávamos os pobres peixinhos e esfregávamos suas barrigas até que inchassem e depois os explodíamos, batendo-os nas pedras. Eu achava lindo aquele estouro e não ligava, a mínima, para a malvadeza.

Além desses prazeres moleques, havia os outros que a casa de tia Celeste propiciava, especialmente aquele de beber vinho com água. A mistura cheirava a delícia adulta, e eu me sentia importantíssima. Não custa lembrar que meu avô materno, um português amante de uvas, de preferência as fermentadas, sempre mandara vir da quinta da família, em Portugal, vários tonéis de vinhos secos e verdes nos quais ele abria um buraquinho e derramava uma garrafa de bom Porto, dizendo que a mistura ficava muito saborosa. As pipas eram armazenadas no porão juntamente com uma grande quantidade de garrafas. Em casa de português é assim: vinho no almoço e no jantar. Em casa dele, o tinto servia para acompanhar refeições feitas em fogão de lenha, em uma grande cozinha azulejada. Vovô morara bem e aproveitara o conforto de um banheiro azulejado e com uma bela banheira de louça. Foi justamente, essa, a casa de tio Anselmo comprou e onde viveu o resto da vida. Quando nasci, meu avô já havia morrido e tudo que sei a seu respeito me foi contado por mamãe. Chamava-se José Antonio Pacheco e fora um pacifista ferrenho. Fugira de sua terra para não lutar, em África, naquelas intermináveis guerras portuguesas. Instruído e inteligente, com muito boa letra, tornara-se guarda-livros no Brasil, ganhando muito dinheiro. Apaixonadíssimo pela mulher, d. Mariana, urna linda brasileira nascida na Serra, dera-lhe tudo o que havia de melhor, inclusive uma bela casa para veraneio, a mesma que tio Anselmo comprou; a casa das nossas férias e das violetas, local de uma travessura de Mario que poderia ter acabado de maneira desastrosa.

O grande culpado do episódio foi um barquinho que meu irmão não prendeu direito em sua amarra. O caso aconteceu assim: um vizinho com alma de marinheiro, Sr. Otávio Schneider, era dono de um caíque que, quando não estava a navegar, ficava preso em uma estaca fincada no mar. Mario, que também tinha alma de marujo, não resistiu àquele barco tão disponível. A tentação o levou ao caíque, ao remo e a um passeio pelas águas da enseada. Satisfeita a vontade, o navegador retornou, amarrou com displicência a miúda embarcação no lugar de sempre e foi tratar de outras coisas. O vento soprava forte e maldosamente empurrou o caíque para longe da estaca. O barquinho, ziguezagueando por conta própria para a direita e para a esquerda, afastou-se cada vez mais da praia, até que uma voz preocupada gritou: "Mario, o caíque do seu Schneider soltou-se e está, agora, à deriva" Mario olhou e ficou apavorado sem saber o que fazer. Mas ele era cheio de soluções e depressa achou uma idéia, a melhor dentro das circunstâncias: correu para casa, pegou a bacia de zinco na qual mamãe, às vezes, nos dava banho e, levando também uma tábua, disparou para a praia, atirou seu barco ao mar, pulou dentro e se pôs a remar furiosamente. A bacia, que jamais navegara, flutuava aos trancos e barrancos, inclinando-se e bebendo água até que, não aguentando mais, afundou. Mario não se deixou derrotar e vupt, vupt, vupt, rasgou o mar em rápidas braçadas, alcançando o fugitivo. Triunfante, o nadador voltou à praia empurrando o caíque. A bacia, porém, jamais tornou a ser vista. Deve ter virado toca de siri. Seu Schneider jamais soube da história, mas mamãe ficou furiosa.

Mario não era o único da família dado a travessuras; tia Senhora — à sua maneira - também fazia as suas traquinices, e uma delas foi o caso do anel. Mamãe contou-me que vovó Mariana obrigava as filhas a se ocuparem com tarefas domésticas para ensiná-Ias a bem dirigir uma casa. Elas varriam; espanavam; botavam e tiravam mesa; e também supervisionavam a cozinha. Para organizar o aprendizado, vovó criara um rodízio semanal, estipulando, para cada filha, um dia inteiro de afazeres caseiros. Os dias de tia Senhora como dona de casa eram sempre confusos. Ela era bastante avoada, embaralhando a rotina e fazendo tudo às pressas. Vai que, numa dessas vezes, vovó chegou de Vitória em cima da hora do almoço, que ainda não estava pronto. Tia Senhora ficou mais aflita do que de costume e, agitada, iniciou um corre-corre como se isso fizesse o arroz cozinhar mais rápido. Finalmente, a família conseguiu almoçar. Chegou o momento de tirar mesa. A dona de casa, ainda abalada com a confusão que aprontara, recolheu as louças e os talheres de qualquer maneira e nem se preocupou em escovar a toalha para não perder tempo e conseguir redimir-se do atraso de antes. Para se livrar das migalhas de pão grudadas no tecido, ela simplesmente o embotou e disparou para sacudi-lo no valão do fundo do quintal, expediente que lhe permitida ganhar alguns minutos.

Terminada a estratégia, tia Senhora voltou para casa, aliviada. O problema é que vovó Mariana havia retirado, do dedo, seu lindo argolão de ouro e brilhante, e o colocado sobre a toalha. Assim, lá se foi a preciosidade atirada na água, junto com as sobras do pão. Quando ela se deu conta do desaparecimento do anel, perguntou às filhas se o haviam visto. O interrogatório levou à conclusão óbvia e a ordem foi: "Comecem a procurar na vala. Quem o encontrar fica com ele". As quatro jovens pularam para dentro do valão, à cata do prêmio. Mamãe, que era muito esperta, arranjou uma peneira de taquara e começou a examinar a terra do fundo. Olha que olha, acabou por achar o desaparecido. Vovó, mulher de palavra, cumpriu o prometido. Por ocasião do meu casamento, mamãe mandou substituir o grosso aro de ouro por um mais delicado de platina, transformando a velha jóia num solitário pequeno, porém bonito. Foi o seu presente para mim, guardado até hoje com muito carinho.

Papai faleceu quando eu estava com 5 anos. Não tenho lembranças de sua doença, nem das alterações que ela provocou em nossa casa. Minha pouca idade também não permitiu que eu vivenciasse a perda e a dor. Da ocasião, o que me ficou foi o momento em que fui chamada ao seu quarto para me despedir. Era hábito que a família desse seu adeus ao agonizante e mesmo alguém de pouca idade tinha que cumprir o ritual. Papai chamou por mim; ele queria me ver, e alguém foi me buscar. Eu entrei, aproximei-me de sua cama, ouvi-o pronunciar o meu nome, beijei-lhe a mão e fiquei ao seu lado sem noção do que viria a seguir. Apenas esperei; esperei sem saber o quê e, enquanto aguardava, olhei para um armário, na parede ao lado. Em cima dele, estavam caixas e mais caixas de fogos de artifícios que deveríamos soltar para comemorar São João e São Pedro. Meus olhos iam dos fogos para a figura de papai e de novo para os fogos. A intuição me segredou que aquelas estrelinhas e rojões não seriam usados, e eu fiquei triste, pois a recordação da beleza da noite de Santo Antônio ainda estava bem vívida. Meu pressentimento se concretizou e, cercado pelos seus, meu pai faleceu naquele 23 de junho de 1922. Além de seu corpo na cama e dos fogos em cima do armário, minha única lembrança daquelas horas é de a ficar sentada no portão da casa de tia Chiquinha, vizinho ao nosso, olhando o espaço e pensando em alguma coisa que Maria Lindenberg não consegue sequer ter idéia. Para uma criança de 5 anos, a morte deve ser totalmente incompreensível.

Dos dias seguintes, também não guardo noção. Lembro, apenas, que a nossa família de seis parecia mais unida do que nunca. Uma certa tarde, mamãe nos informou que iríamos passar algum tempo num lugar chamado Santa Isabel. Acho que gostei da novidade. O que eu desconhecia é que a nossa mudança fora um conselho do Dr. Aguirre. Como papai morrera tuberculoso, todos aqueles que tinham tido contato com ele precisavam de certos cuidados, e o que de melhor se podia fazer nas circunstâncias era respirar um ar limpo e seco como o de Santa Isabel, lugar pacato e já, então, habitado por pomeranos. Uma estada na serra nos seria altamente benéfica. Ir para o clima, no dizer da época, era indispensável para pessoas em nossa situação. E, assim, deixei Vila Velha pela primeira vez.

Papai fora um homem cuidadoso e, sabiamente, preparara o futuro de sua família. Desse modo, cada filho herdou uma pequena casa, e mamãe ficou com aquela onde morávamos, mais a venda e, ainda, 20 contos de réis, quantia bastante grande para a época e que nos colocou na categoria de ricos. O dinheiro, ela emprestou a seu irmão Filó, que o pediu para construir sua casa. O empréstimo, sem juros, é claro, foi religiosamente pago ao longo dos dez anos seguintes.

Coordenação geral e pesquisa: Nietta Lindenberg Monte

Texto: Lia Neiva

Transcrição de fitas: Líris Ramos

Projeto e Edição Gráfica: Sandra Medeiros

Editoração Eletrônica: Shan, Gustavo Senna e Renata Machado

Fotos: Arquivo de família

Tratamento das fotos: Luiz Fernando Martinho

Fonte: Parabéns pra você – texto: Lia Neiva, Vitória/ES, 2008

Autora: Maria Lindenberg

Compilação: Walter de Aguiar Filho, julho/2020

GALERIA:

O Reis foi introduzido em Vila Velha pelo Padre Antunes de Sequeira. Filho de Vitória, onde nascera a 3 de fevereiro de 1832

Ver ArtigoFesta antonina (Santo Antônio) realizada no dia 13 de junho de 1937, em Aribiri (Vila Velha), na chácara onde residia o Dr. Armando Azevedo, aqui nos versos tratado como "cumpade".

Ver ArtigoConfira a transcrição de matéria publicada no jornal A Gazeta em 27 de junho de 1961, sobre a festa do dia 17 de junho de 1961: Festa Junina no Ginásio "São José"

Ver ArtigoA Policia Militar jamais suscitou tanta evidência, seja na imprensa ou no seio da comunidade cultural, como neste ano em que comemora 150 anos de existência

Ver ArtigoO Norte da Província: uma região estratégica

Ver Artigo