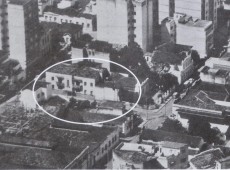

D. Josefa - Por Maria Beatriz Ferreira Abaurre

Rua Sete de Setembro, idos de 1930

Rua Sete de Setembro, idos de 1930

Rua Sete de Setembro. Vitória idos de 1930.

O prédio de construção sólida e com certa imponência aos meus olhos de criança erguia-se rente à calçada em seus dois andares. Lembro-me do espaço vazio que se estendia até à quitanda do Seu Alípio, a quem nós chamávamos de Baíco, em um muro baixo que separava a casa da quitanda.

Era nesse espaço que se projetava a escada, longa e íngreme, que dava acesso ao segundo andar. Ao lado da quitanda, a padaria com seu movimento incessante de padeiros amassando pão, nos fundos a entrega para outros pontos de revenda por triciclos, e o “varejo” que se fazia na loja que dava frente para rua.

Os bondes transitavam num ir e vir monótono e a intervalos bastante curtos, pois o término das linhas que alimentavam a ilha de Vitória localizava-se no fim da Rua Sete, na Convertidora, usina de energia que iluminava a ilha e seus arredores.

Famílias reconhecidamente idôneas moravam naquela rua, o coração pulsante da cidade, com a sede da Prefeitura erguendo-se no centro de uma praça, um austero imóvel, sóbrio de enfeites e pouco atraente em sua arquitetura despojada. À sua frente á estátua do Trabalhador – isto sim, encantava meus olhos.

Aquela figura negra, lustrosa, o braço erguido empunhando uma marreta, a outra não apoiada na base, segurando algo parecido com uma ponteira. Aquela estátua sim impressionava e quase se podia sentir a tensão dos músculos poderosos, esticando a pele lisa e lustrosa do homem forte e abrutalhado.

As luzes dos postes da Praça da Prefeitura eram acesas ao escurecer e apagadas ao nascer do dia pelo Chico Francês, que além de tudo era vigia e cuidava das poucas plantas dos canteiros.

Nas proximidades, erguiam-se o Colégio do Carmo, reduto das freiras e das carolas, e a igreja anexa com uma escadaria que se bifurcava ao meio, dando ao conjunto uma certa imponência e criando um espaço livre onde as pessoas paravam ao final da missa para trocar notícias.

Neste quadro de tranqüilidade e rotina D. Josefa imperava em toda a sua imponência no casarão misterioso que permanecia quieto e silencioso sem chamar a atenção e não ser da garotada curiosa e das fofoqueiras que, através das persianas das casas fronteiriças, vigiavam sorrateiras o entra-e-sai de “pessoas ilustres” e cheias de dignidade – cavalheiros bem trajados de chapéu e terno completo, que discretos e contidos freqüentavam o quanto podiam os quartos e salões de D. Josefa e suas “meninas”.

Volumosa, cabelos lisos sempre aprisionados num coque, o porte esguio, as costas muito rígidas, não alterava a voz e era respeitada por todos os serviçais, clientes, vizinhos e até por um rapaz afeminado que cuidava da porta e supervisionava a arrumação dos cômodos da casa.

Subíamos no muro que se estendia por toda a extensão do terreno que começava na Rua Sete e terminava na Rua Graciano das Neves. Moleques safados, envolvidos na escuridão da noite, vislumbrávamos o primeiro andar e seu salão de recepção com poltronas de veludo e tapetes cobrindo os frisos de madeiras e, na luz opaca e pouco difusa, distinguíamos vultos masculinos conhecidos e as “meninas” que transitavam, desapareciam por um longo tempo com algum freguês e reapareciam como uma rotina corriqueira e sem mistérios.

D. Josefa já não saía da sala. Em sua imponência podíamos admirá-la com cordões de ouro luzindo entre os fartos seios e muitas vezes um turbante de algum tecido que nos parecia caro e sofisticado. Usava sempre meias de renda e sapatos altos e fechados, mantendo um ar de seriedade e altivez que nos assustava um pouco. Sabíamos que todas as janelas do primeiro andar que dava para a Rua Sete pertenciam ao seu dormitório, que conseguimos conhecer sorrateiramente numa de suas saídas no táxi que ia buscá-la na porta. Uma cama enorme, cortinas de cetim recolhidas em bandós, alguns bichos de pelúcia e muitas almofadas de cores vibrantes e tamanhos diversos. Num cabideiro poucos chapéus, echarpes e boás de plumas.

Sabíamos que no andar térreo as “meninas” tinham seus quartos, onde recebiam seus fregueses. Admirávamos deslumbrados algumas mulheres que chegavam de outras cidades de navio e se alojavam por algum tempo no sobrado. Através de cochichos com os serviçais ficávamos sabendo de sua procedência e de sua importância: “Nossa, meninos, esta aí é francesa, veio de Paris de navio e vai ficar apenas alguns meses por aqui!” era um alvoroço. O movimento de carros aumentava, e o entra-e-sai sorrateiro dos “ilustres cavalheiros”, curiosos para conhecer e degustar a estrangeira, também era de nosso conhecimento, bem como das beatas vizinhas que espionavam detrás das persianas cerradas.

Havia entre as moças uma que eu apreciava de maneira ao mesmo tempo terna e inquieta. Chamava-se Catarina e sempre que podia conversava comigo longe dos olhares dos outros moradores. Sentávamos na escada, no calor das tardes em que ela não estava na “labuta”, como costumava dizer, e trocávamos conversa. Ás vezes levava banana assada do Baíco para ela, às vezes ela me dava uma moeda de chocolate. Ainda a tenho de lembrança – alta, pele clara, cabelos loiros. Nos meus nove anos já era um perigo me expor a quem me vissem. De uma maneira ingênua e infantil achava que o carinho que ela dedicava eu recebia como uma forma muito profunda de atração.

Era antiga essa atração. Desde meus quatro ou cinco anos, fugia de casa atrás dos irmãos mais velhos e vigiava o movimento do casarão. Admirava na formosura de Catarina, sua saúde voluptuosa, suas carnes firmes e sua risada fácil e cristalina. De certa forma era o braço direito de D. Josefa e cuidava de apresentar e aproximar casais, sendo o centro das atenções, dando conselhos às companheiras, orientando as mais novas e polarizando a curiosidade dos cavalheiros para sua figura exuberante e fogosa. Sempre tinha tempo pra um sorriso maroto, um afagar nos meus cabelos. Nunca uma repreensão ou uma frase grosseira. “Menino, menino, sua mãe sabe onde você está?" Aos poucos fui crescendo, percebendo que a pele rosada de Catarina estava ficando amarelada e seus olhos já continham bolsas nas pálpebras inferiores. Suas curvas já não eram tão arredondadas e seus tornozelos às vezes estavam inchados ao final da tarde.

D. Josefa ia de táxi até São Paulo, no município de Viana, atrás do conhecido curandeiro Mestre Pedro, que tratava com ervas os achaques de suas “meninas”. Sabia pelo cozinheiro que algumas vezes era para Catarina que as ervas eram cozinhadas para banhos e escalda-pés.

O tempo passando, a alegria murchando, as conversas mais longas, pois seus fregueses já não eram muitos. Sentia em seu hálito constantemente cheiro de bebida. Seu olhar pousava em mim sem pressa, já não se ouvia seu riso cristalino, e notei que arrastava um pouco os pés ao percorrer a longa varanda até a porta da sala. Acariciava minhas mãos, agradecia uma bala que lhe presenteava com um sorriso fugidio, mas seus olhos perdiam pouco a pouco o brilho. Parecia que viver se tornava um fardo muito pesado e desconfortável. O que dizer para alegrá-la? No mistério que a cercava e na minha inocência de criança, não sabia o que fazer para descobrir a causa dessa melancolia profunda e desse langor preguiçoso. Procurei não me preocupar. Ninguém falava nada por de mais que perguntasse. Hoje sei que não me diriam jamais. Buscava esquecer os detalhes que lhe perturbavam e procurei continuar minha vida nas molecagens e estrepolias de sempre. Tentei fugir daquela sensação de medo e susto que me atormentava, buscando nas brincadeiras de rua e nos jogos de futebol um refúgio das minhas inquietações.

Às vezes, éramos usados pelas “meninas” para levar ou buscar recado de algum freqüentador. Éramos aquinhoados com visões de corpos seminus sob roupões de seda entreabertos que, propositadamente, deixavam entrever carnes fartas, formas arredondadas e, com um pouco de sorte, até a parte superior das coxas, o que nos roubava a tranqüilidade e aguçava a imaginação, deixando-nos inquietos e insones.

Mas de Catarina não tinha notícias.

Assim era nossa infância – um olho na padaria do seu Manoel Gomes, nas bananas da terra assadas de seu Baíco, no forno brando da padaria e no movimento do sobrado de D. Josefa.

Um dia esta rotina foi quebrada abruptamente. Na garagem dos bondes havia um carro fúnebre todo fechado, preto, lúgubre e assustador. Muitas vezes víamos o bonde passar com o vagão fúnebre e reboque e sabíamos que ia buscar algum defunto para ser levado ao cemitério de Santo Antônio. Em nossa vida de moleques este vagão nos causava temor e calafrios, porém não significava nada além de ser um veículo assustador e macabro.

Há meses havia sabido que Catarina estava adoentada. Não a víamos no salão do escuro do muro. Procurava perguntar ao cozinheiro e ao rapazinho afeminado. “Ela está doente. Não está boa não. D. Josefa já chamou o médico mas parece que não quer melhorar”.

Os dias passavam, as tardes se arrastavam o movimento de homens entrando e saindo não diminuía, mas Catarina eu não conseguia vislumbrar. Cheguei a pular o muro e ir até a janela do quarto que sabia que ser dela no térreo. Puseram-me a correr. Resisti. Fiquei horas sentado na calçada em frente, imaginando o que estaria acontecendo e sem coragem de saber notícias.

Até que um dia o bonde desceu a Rua Sete e parou em frente à nossa casa. Atrás do vagão fúnebre – mais assustador e apavorante que nunca. Um turbilhão de idéias me veio à cabeça. Estava descalço, tinha as calças curtas amarradas com um cordão qualquer e segurava nas mãos uma bola de meia cheia de pó de serra. O tempo parou. O silêncio tomou conta de tudo. Sentia no peito meu coração acelerado pulsando alucinado. Sentia minhas mãos frias, os olhos esbugalhados, a testa coberta de suor. Ousei atravessar a rua e me aproximar do casarão. Numa suspeita, numa quase certeza, que se fazia dor no meu peito, quase não conseguia respirar. Abriram as portas enormes do vagão – tudo era escuridão e silêncio lá dentro.

Neste instante saiu D. Josefa em toda sua imponência de vestido preto e um xale escuro cobrindo sua cabeça. Atrás dela as moças, o rapaz com as lágrimas escorrendo por suas faces pálidas, e por fim um caixão fechado, carregado pelos trocadores do bonde e pelo cozinheiro. O caixão foi colocado dentro do vagão funerário e as portas fechadas com um barulho agourento e lúgubre. Todos subiram nos carros de passageiros. Agora havia janelas abertas nas casas vizinhas, rostos observando, gente parada na rua, cochichos, sussurros, algumas poucas das “meninas” querendo chorar e uma frase que cortou o ar da tarde, sem vento e sem esperança – “Nada de cenas, por favor! Mantenham a compostura! É o mínimo que espero de vocês!”– disse D. Josefa.

Corri desesperado para o primeiro vagão. O motorneiro era meu conhecido. “Seu João! Seu João!”. Já havia subido ao seu lado. “Que foi menino? Vai para casa. Sua mãe não ia querer saber de você metido nisto.”

“Por favor, seu João, quem está dentro daquele caixão?" Sei direito não. Disseram que é tal de Catarina, uma das meninas aí do casarão. “Desce que nós já vamos sair.”

Desci do bonde. Encostei como pude na parede de minha casa. O mundo parou. Os soluços me sacudiam o corpo, mas as lágrimas teimavam em não rolar. Fiquei olhando. Alguém puxou a corda que tocava a companhia e vagarosamente o bonde começou a se afastar guinchando pelos trilhos.

“Catarina não, por favor, Nossa Senhora da Penha, Catarina não! Não me deixe aqui sozinho!”

Fiquei parado. O bonde continuou seu trajeto até desaparecer no final da Rua Sete. Minha última visão foi a do vagão preto, solene, trágico, a se equilibrar em cima dos trilhos prateados que o sol fazia reluzir num contraste monstruoso com o negrume do vagão.

Minha doce e meiga Catarina que nunca soube o que significou pra mim! Até hoje seu perfume barato, seu penhoar puído, seus chinelos de pele, seu langor ao andar, sua fala mansa habitam minhas recordações da infância.

Descanse em paz, amor meu!

Fonte: ESCRITOS DE VITÓRIA — Personalidades de Vitória – Volume 15 – Uma publicação da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Vitória-ES, 1996.

Prefeito Municipal - Paulo Hartung

Secretário Municipal de Cultura e Turismo - Jorge Alencar

Sub-secretário Municipal de Cultura e Turismo - Sidnei Louback Rohr

Diretor do Departamento de Cultura - Rogério Borges de Oliveira

Diretora do Departamento de Turismo - Rosemay Bebber Grigatto

Coordenadora do Projeto - Silvia Helena Selvátici

Chefe da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim - Lígia Maria Mello Nagato

Bibliotecárias - Elizete Terezinha Caser Rocha e Lourdes Badke Ferreira

Conselho Editorial - Álvaro José Silva, José Valporto Tatagiba, Maria Helena Hees Alves, Renato Pacheco

Revisão - Reinaldo Santos Neves e Miguel Marvilla

Capa - Vitória Propaganda

Editoração Eletrônica - Edson Maltez Heringer

Impressão - Gráfica e Encadernadora Sodré

Autor do texto: Maria Beatriz Ferreira Abaurre

Compilação: Walter de Aguiar Filho, janeiro/2018

O ano que passou, o ano que está chegando ao seu fim já não desperta mais interesse; ele é água passada e água passada não toca moinho, lá diz o ditado

Ver ArtigoPapai Noel só me trouxe avisos bancários anunciando próximos vencimentos e o meu Dever está maior do que o meu Haver

Ver Artigo4) Areobaldo Lelis Horta. Médico, jornalista e historiador. Escreveu: “Vitória de meu tempo” (Crônicas históricas). 1951

Ver ArtigoEstava programado um jogo de futebol, no campo do Fluminense, entre as seleções dos Cariocas e a dos Capixabas

Ver ArtigoLogo, nele pode existir povo, cidade e tudo o que haja mister para a realização do sonho do artista

Ver Artigo